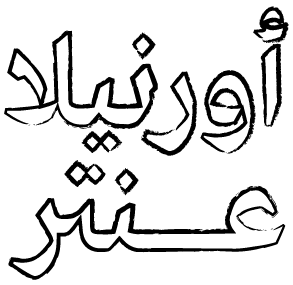

تولوز، فرنسا | 9 آب/أغسطس 2023

التقطتُ صورة فورية لكرسي من القشّ في الباحة الخلفيّة لفندق بلمون في إهدن في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022. لم أكن أعرف يومها أنّ هذه الصورة ستكون غلافًا لهذا العدد. التقطتها ببساطة لأنّني أحبّ الكراسي. أرى فيها دعوة للراحة: وعدًا بالاستكانة إلى مسند للظهر، ومقعد مسطّح، وساق واحدة أو اثنتين أو أربع.

بعد شهر بالتمام، وفي سياق العمل على هذا العدد، التقيتُ سمير، وهو أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية. حدّثني عن الكرسيّ. أخبرني أن لا كرسي مخصصًا له في الجامعة؛ لا في الكلية في عاليه، ولا في الأشرفية. قال لي إنّ "فكرة (غياب) الكرسيّ هذه لا تدخل رأسه، وأنّه كيفمَا بَرَمها لا يستطيع إدخالها إليه".

في سنوات عملي في الصحافة اليومية، كتبت مقالة أو اثنتين عن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. في كل مرّة، كنت أعتقد أنّني أقوم بعملي على أكمل وجه: أقوم بجولة أفق على المعنيّين بالمسألة كافّة، بدءًا بالأساتذة، مرورًا بالطلاب، ووصولًا إلى إدارة الجامعة، وأستحصل على تصريح من كلّ من هؤلاء.

وعند الانتهاء من كتابة المقالة، أكون قد انتقلت إلى مواضيع أخرى والتهيتُ بمسائل أكثر إلحاحًا أو بقضايا كنت أتابعها بوتيرة منتظمة، إلى أن التقيتُ صديقًا قديمًا، وهو أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية، طرح عليّ السؤال التالي في معرض حديثنا عن عمله: "بتعرفي كيف التعاقد بالساعة بدمّر الأستاذ؟". لم يكن ينتظر منّي جوابًا، لا إيجابًا ولا نفيًا. لكنّ سؤاله هذا شكّل، بالنسبة إلي، دافعًا للبحث عن جواب. أردتُ أن أعرف حقًا ماذا يفعل التعاقد بالساعة بالأستاذ المتعاقد. قرّرتُ يومها تخصيص عدد من أعداد "مجاز" للإجابة عن هذا السؤال بالتحديد، والسبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية كان الالتفات إلى المعنيّين المباشرين بالموضوع، أي الأساتذة المتعاقدين أنفسهم.

قبل الإجابة عن هذا السؤال، فلنبدأ بالإجابة عن السؤال الأسهل: من هو الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية؟ يعمل الأستاذ المتعاقد وفق ما يعرف بعقد مصالحة، يتقاضى بناءً عليه بدل أتعابه كل سنة أو كل سنة ونصف سنة. يتراوح بدل ساعة الأستاذ المتعاقد بين 64 و104 آلاف ليرة لبنانية، أي نحو دولار واحد بحسب سعر الصرف الحالي، ولا يستفيد من أي ضمان صحّي أو اجتماعي، ولا يتقاضى بدل نقل.

يشكّل الأساتذة المتعاقدون العدد الأكبر من مجمل أساتذة الجامعة اللبنانية، في حين ينصّ القانون على عكس ذلك: أن تكون أغلبية الأساتذة من المتفرّغين أو من الأساتذة في الملاك، وأن يتمّ التعاقد مع عدد قليل منهم، وذلك بحسب حاجة الجامعة في كلّ سنة دراسية. ويكون الأستاذ المتعاقد مستحقًّا للتفرّغ عندما يستوفي الشروط المحددة بحيازة الدكتوراه وإتمام 250 ساعة تدريس، فضلاً عن سنتَي خبرة، ما يعني أنّ الأساتذة الذين يستوفون هذه الشروط يستحقّون التفرّغ، في حين تحرمهم الدولة اللبنانية، إجحافًا، من هذا الحق.

تبيّن لي أثناء العمل على إصدار هذا العدد أنّ أغلب الكتابات والتقارير التي تطرّقت إلى قضيّة الأساتذة المتعاقدين يكون محورها المرسوم نفسه: هل يتمّ تفريغ هؤلاء الأساتذة؟ هل يتمّ التوقيع على المرسوم؟

لذا، قرّرتُ أن أعيد الأستاذ المتعاقد إلى صلب العمل الصحافي الذي يتناول قضيّتهم. أبعد من الإمضاء أو المرسوم، كيف يعيش الأساتذة ريثما ينتظرون صدور هذا القرار؟ كيف يعيشون حياتهم اليوم؟ وكيف ستتغيّر حياتهم في حال استيقظوا غدًا ووجدوا أنّ المسؤولين وقعوا على المرسوم؟ كيف نعيد حياكة الرابط بين المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة والحياة اليومية والعادية من جهة أخرى؟ أو بالأحرى، كيف نصل معًا إلى خلاصة تفيد بأنّ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي الحياة اليومية والعادية؟

في إحدى قصص هذا العدد، تقول ماريا إنّ التطوّع هو المخرج الوحيد للتخبّط الذي تعيشه كأستاذة متعاقدة تدرّس مجانًا. تقول في نفسها: "اعتبري حالك عم تعملي عمل خيري". كيف نفكّر في العمل في وقت أصبحت الوظيفة عملًا خيريًا؟

انتبهتُ إلى أنّنا نادرًا ما نفكّر في العمل كقيمة عالية وكمحرّك لحيواتنا ومجتمعاتنا، واقتصادنا بطبيعة الحال. كانت هذه التساؤلات دافعًا إضافيّا لكتابة هذا العدد، انطلاقًا من الحاجة إلى خلق مساحة لتبادل التجارب، وللتفكير معًا في موقع العمل في حياة كلّ منّا: هل هو وسيلة أو غاية في ذاته؟ إلى أيّ حدّ تتماهى هويّتنا الشخصية مع الوظيفة التي نؤدّيها؟ مساحة للتفكير معًا في تأثير العمل وظروفه في العاملين، وفي من يتشاركون معهم حياتهم أيضًا، وفي المستفيدين منه كالطلاب بشكل خاصّ، والمجتمع اللبناني بشكل أشمل.

ماذا يفعل إذًا التعاقد بالأستاذ المتعاقد؟ يُفتّته.

لا يعود شخصًا واحدًا كاملًا، بل يصبح أجزاء. في قصّة أخرى من قصص هذا العدد، تخبرنا نللي أنّها لا تقسّم ساعاتها بين الجامعة اللبنانية وجامعتين خاصتين أخريين فحسب، بل تقسّم نفسها أيضًا. "ووسط هذا التفتيت كله، طاقة مهدورة على الطرقات من جامعة إلى أخرى، وطاقة مهدورة من جرّاء التواصل مع ثلاث إدارات مختلفة، وطاقة تصرفها في البحث المتواصل عن دافع للاستمرار".

من يهتم إذًا بالأساتذة لكي يتمكّنوا، بدورهم، من الاهتمام بالطلاب؟ هذا التساؤل هو دافع آخر لتخصيص العدد رقم 2 من "مجاز" لقضيّة التفرّغ في الجامعة اللبنانية، إذ إن الحاجة إلى التفكير في العمل والتعليم العالي تصبح أكثر إلحاحًا في الأزمات، ولا سيما أنّ عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة اللبنانية غادروا البلاد أو يفكّرون جدّيًا في الرحيل. من يعلّم الطلاب إذا فرغ البلد من أساتذته، ومن أساتذة "اللبنانية" بشكل خاصّ، في وقت لم تعد الدراسة في الجامعات الخاصة خيارًا متاحًا للشريحة الأكبر من الطلاب؟

في سياق هذا العدد، التقيت ثلاثة أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية: سمير وماريا ونللي، كلّ على حدة، وتحدّثنا لساعات عن التعاقد في "اللبنانية". تحدّثنا عن استمرارهم بالتعليم في هذه الظروف القاسية، وعن الأشكال المختلفة التي يؤثر بها انعدام الاستقرار فيهم، عن التصاق هذه المهنة بشخصهم، إذ لا يكادون يفصلون بين ذواتهم كأساتذة وأشخاص.

انطلاقًا من هذا السؤال، ومن محاولة الإجابة عنه، تبحث "مجاز" في أهميّة تفرّغ الأساتذة باعتبار التفرّغ حاجة وطنية، إذ تؤدي إطالة أمد فترة التعاقد بالساعة إلى تدمير القدرات البحثية والتعليميّة لدى الأساتذة. تهدف "مجاز" من خلال عددها الثاني إلى تعريف اللبنانيين إلى وضع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة الوطنية، وتعريف طلاب الجامعة إلى وضع العدد الأكبر من أساتذتهم.

هذا العدد من "مجاز" هو دعوة لتحرير النقاش حول العمل، ومخاطر الهشاشة في العمل، في المجال الأكاديمي تحديدًا، والتأثير المباشر للتعاقد في حياة الأساتذة اليومية، وبالتالي في قدرتهم على إنتاج المعرفة ونقلها ودفع الجامعة اللبنانية، ومعها المجتمع الكلّي، نحو الأمام.

التقيت سمير موسى يوم الأحد 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في جبيل. تواعدنا عند الساعة العاشرة صباحًا في مقهى مطلّ على البحر على مقربة من المرفأ. تحدّثنا ساعة واحدة عن التعليم في الجامعة اللبنانية في كلية إدارة الأعمال في فرعَيها الثاني والرابع، أي في عاليه والأشرفية، قبل أن ألتقط له صورة فورية.

إنها الساعة الخامسة والنصف فجرًا في مدينة جبيل. ينهض سمير من فراشه. يجلس على كرسي. يشرب القهوة، ثم يغادر منزله إلى الجامعة. يركن سيّارته في عاليه، ويتوجّه إلى مبنى الجامعة اللبنانية الذي يُعطي فيه صفّه الأول هذا اليوم.

إنها الساعة الثامنة صباحًا. يقف أمام اللوح أو يجلس على كرسيّ. ينهي تعليم الحصّة الأولى. ابتداءً من اللحظة التالية، لن يكون هناك كرسيّ مخصص له. تبدأ رحلة البحث عن كرسيّ يجلس عليه ليمضي الوقت الذي يفصل بين صفّه الأول الذي أعطاه عند الثامنة، وصفّه الثاني الذي سوف يعطيه عند الرابعة بعد الظهر في المكان نفسه. يبحث عن كرسيّ ولا يجده إلّا في مكتبة الجامعة المخصصة للطلاب أو في أحد مقاهي المدينة، لأن الجامعة لا تخصص للأساتذة المتعاقدين مكتبًا أو حتى كرسيًا.

ينتظر التفرّغ منذ العام 2016، وينتظر الحصة التالية في بعض الأيّام من الساعة العاشرة قبل الظهر إلى الرابعة بعد الظهر. الانتظار في لبنان هو نمط عَيش، فاللبنانيّون ينتظرون شيئًا ما على الدوام: "ناطرين هيدا يزبط، ناطرين هيدا يطلع، ناطرين هيدي تخلص، ناطرين هيدي تركب". لا خيار عنده سوى الانتظار. بصراحة، أمامه خيار آخر: أن يرحل، لكنه يريد أن يبقى. لذلك، يصبح مجبرًا على الانتظار. هو مجبر وغير مجبر في الوقت نفسه، بمعنى أنّه هو الذي اختار البقاء، واختار بالتالي تكبّد تبعات هذا القرار. لا يعرف كيف يشرح أنّ الانتظار ليس خياره المفضّل، لكنه خياره أيضًا.

قبل أن يصبح أستاذًا في الجامعة اللبنانية ومهندسًا، كان -بطبيعة الحال- طالبًا جامعيًا. دَرَس الهندسة في الجامعة اللبنانية، ثمّ عمل لسنوات في لبنان قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث حاز شهادتَي الماجستير والدكتوراه، وحصل على الجنسيّة الأميركيّة. أُتيحت له كلّ الفرص ليعمل ويعيش ويؤسس حياته المهنيّة في أميركا، لكنه عاد إلى لبنان عام 2000 لسبب بسيط -ومعقّد- هو أنّه يحبّ لبنان.

أبعد من الحب، أو ربما في عمقه، شعور بالواجب تجاه الجامعة اللبنانية. عندما كان شابًا، لم تكن لديه القدرة الماليّة على الالتحاق بالجامعات الخاصة أو السفر للتعلّم في الخارج. يومها، كانت الجامعة اللبنانية خياره الوحيد. اليوم، تبدّلت الأحوال: خياراته كثيرة، لكنّ الجامعة اللبنانية خياره الأول. لم تختلف الأحوال كثيرًا. الأحوال نفسها. المواقع هي التي تبدّلت: أصبح الطالب أستاذًا. "يعني أنا بحبّ عالقليلة ردّ جْميل، نِتْفة زغيرة، لهالشابّ اللي متلو متلي، لا قادر يروح ع جامعة خاصة ولا قادر يسافر".

التعليم حقّ. ليس أيّ تعليم؛ إنّما التعليم النوعي. مَن سيعطي الطلاب المواد المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي التي لا يقدّمها إلا عدد قليل من أساتذة الجامعة اللبنانية؟ أيعقل ألّا يحصل الطالب على التعليم النوعي والمتقدّم نفسه الذي يُعطى في الجامعات الأخرى لأنّ والدَيه لا يملكان القدرة المالية على إلحاقه بجامعة خاصة؟ يخاف على الطلاب وعلى الجامعة. يخاف أن يكون القيّمون على الدولة اللبنانية لم يعودوا يريدون جامعتها. خوف. يقول كلمة خوف وحدها بصوت عالٍ، خوفًا من ألّا يَفهم من يجلس أمامه أنّ خوفه حقيقي وملموس. له صوت يطنّ في المقهى كالصوت الذي يطنّ في رأسه. ليس خوفًا مجازيًا ولا تجريديًّا.

انتقل سمير من كرسيّ الطالب إلى كرسيّ الأستاذ أو بالأحرى إلى أستاذ بلا كرسيّ. يقول إنّ فكرة الكرسيّ لا تدخل رأسه، وأنّه كيفمَا بَرَمها لا يستطيع إدخالها إليه. في الحقيقة، المشكلة لا تكمن في أنّها لا تدخل إليه، بل في أنّها لا تخرج منه.

تختصر الكرسي كلّ معاناة الأستاذ المتعاقد وعلاقته بالعمل كمكوّن أساسيّ لحياة الإنسان. الكرسي يعني الاستقرار، يعني أن تجد لنفسك فسحة في هذا العالم: فسحة ثابتة تعرف أنّها لك، تعود إليها في كل صباح، وتعرف في المساء أنّها تنتظرك في الصباح التالي، فتنام ورأسك خالٍ من زحمة الكراسي.

إنها الساعة الخامسة والنصف فجرًا في مدينة جبيل. ينهض سمير من فراشه. يجلس على كرسيّ. يشرب القهوة، ثم يغادر منزله إلى الجامعة. يركن سيّارته في الأشرفية، ويتوجّه إلى مبنى الجامعة اللبنانية الذي يُعطي فيه صفّه الأول لهذا اليوم.

إنها الساعة الثامنة صباحًا. يجلس خلف المكتب أو يقف أمام الطلاب، ولا يعرف إذا كان سيدرّس في هذه القاعة السنة المقبلة: "أنا دكتور ضايع". لا يعرف إذا كان سيوقّع عقدًا جديدًا في العام الدراسي الجديد، ولا يعرف إذا كان سيعلّم في عاليه، ولا يعرف إذا كانت الإدارة ستقرّر إعطاء هذه المادّة في هذه الكلّية...

سيناريوهات عدّة تتشعّب من مختلف الأجوبة عن كل سؤال من هذه الأسئلة، إضافة إلى الفوضى الموجودة أصلًا في لبنان وانعدام الاستقرار الذي يطوف فوق البلاد كغيمة لا تسافر، لا تمطر ولا تنجلي. لا يعرف سمير إذا ما سيكون عنده عمل غدًا.

في الغد، سينهض سمير صباحًا ويذهب إلى الجامعة. إنها الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والأربعون صباحًا. قبل أن يجلس خلف المكتب أو يقف أمام الطلاب، هناك امتحان يوميّ وإلزامي عليه اجتيازه: التوقيع في قسم الإدارة. الإمضاء. يوقّع على ورقة عند دخوله الجامعة ويوقّع عليها نفسها عند خروجه منها، وإلّا، كيف ستعرف الجامعة أنّه حضر فعلًا إلى الصفّ وأنّه درّسه ما لم يوقّع بخطّ يده على ورقة معدّة خصيصًا لهذا الغرض؟ إنه التوقيع-الإهانة الذي يفترض أنّ كلّ الأساتذة غشّاشون إلى حين إثبات العكس.. بخطّ اليد.

بعد ربع ساعة، عند الساعة الثامنة، سيكون في صفّه أمام الطلاب، وسيحرص على أن يدرّسهم من قلبه. يقوم بكل ما في وسعه لكي يكون مروره في حياتهم الأكاديمية، والمهنية من بعدها، مفيدًا. يدرّسهم من قلبه، ويردّ على رسائلهم وأسئلتهم عبر واتسآب عند الساعة العاشرة من ليل يوم الأحد، ويؤمّن لهم الكتب والدراسات العلمية غير المتاحة للعموم، والتي لا توفّرها لهم الجامعة. يحرص على تدريسهم من قلبه، ويعطي من نفسه الكثير، وخصوصًا أنّ معظم طلابه أصبحوا بدورهم غير متفرّغين.

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وحاجة الطلاب إلى العمل وإعالة أنفسهم وعائلاتهم، لم يعد الطلاب متفرّغين للدراسة، كما يكون الأستاذ متفرّغًا للتدريس. لا وقت كافيًا لديهم للدراسة، ولا راحة البال اللازمة. يعملون ويدرسون في الوقت نفسه، ويتعذّر عليهم الوصول إلى الصف على الوقت أو قراءة هذا الكتاب أو التحضير لهذا الامتحان.

في الماضي، كان هناك على الدوام عدد معيّن من طلاب الماجستير الذين يعملون إلى جانب الدراسة، لكنّ الأمور اختلفت بعد الأزمة، إذ أصبح أكثر من 80% من طلاب سمير من العاملين، حتى إنه لاحظ، للمرّة الأولى منذ بدء مسيرته المهنية في التعليم، أنّ بعض طلاب السنة الأولى يعملون.

يدرّسهم من قلبه لأنه، رغم كل شيء، فخور بكونه أستاذًا جامعيًا في الجامعة اللبنانية. يتذكّر كيف كان، أيّام الدراسة، ينظر إلى أساتذته بشيء من الإعجاب، ويقول إنّه سيصبح يومًا ما مثلهم. جاء هذا اليوم وأصبح مثلهم أستاذًا في الجامعة اللبنانية.

في الأمس، كان في زيارة. فُتح حديث الأزمة الاقتصادية في لبنان - هل من أحاديث غيرها في البلد؟ - فقال له أحد الحاضرين: "ايه عم إسمع، إنتوا يا حرام الله يساعدكم...". شفقة؟ شفقة؟! زَعِل. زَعِل لأنه يرفض الشفقة، ولأن شعوره تجاه نفسه وتجاه المسألة نفسها مختلف جدًّا، بل معاكس. يشعر بالسعادة لأنه يعلّم في المكان الذي اختاره، ويشعر بالانتماء إلى الجامعة اللبنانية، ولو أنّها قاعة انتظار كبيرة بلا كراسٍ.

لا يقف سمير وحده في قاعة الانتظار هذه. معه زوجته وأفراد من عائلته وكل من يرتبط مصيره بمصير ملفّ التفرّغ. في بعض الأحيان، تسأله زوجته: "شو بعدنا قاعدين نعمل؟ شو بعدنا ناطرين نعمل؟ يعني شو ناطر؟".

لا يريد أن يغادر البلد. لو غادر كلّ واحد البلد لأصبح صحراء. صحيح أنّه ليس في بداية حياته، لكنه ليس في نهايتها أيضًا. يريد أن يكون له مشروع ما، مخطّط، رؤية للمستقبل، لكنه لا يعرف إذا كان سيوقّع عقدًا في السنة المقبلة، ولا يتقاضى راتبه – الذي لم تعد له قيمة أصلًا – إلّا مرّة كل سنتين. لا يمكنه التخطيط للمستقبل. يقول لزوجته إنّه يودّ أن يشتري قطعة أرض في الجرد مثلًا، لكنه لا يستطيع اتخاذ أيّ قرار، لأنه لا يملك معطيات في يده بشأن الغد. "حتى شي بسيط، مش رح قول شقفة أرض أو سيارة: بشتري طاولة سفرة أو لا؟ ما فيني آخد قرار".

يعيش في حالٍ من الانتظار الدائم. ماذا ينتظر بالتحديد؟ "ناطر بلّش حياتي".

التقيتُ ماريا الدويهي يوم الخميس 16 شباط/فبراير 2023 في زغرتا. تواعدنا عند الساعة العاشرة صباحًا في مقهى للرجال على الطريق العام. تحدّثنا عن التعليم والمسرح والتعاقد لمدّة ساعة تقريبًا، رافقنا خلالها ابنها أنسي. وفي اليوم التالي، زرتها في بيتها في زغرتا، والتقطت لها صورة فورية في الحديقة المجاورة.

في أيّام الشتاء الطويلة التي يتسلّل فيها ضوء النهار باكرًا، تحرص ماريا الدويهي على أن تُبقي في سيّارتها ضوءًا يعمل على بطاريّة. لا تنير به الطريق، ولَو كانت هي أيضًا غارقة في العتمة. تحمله معها إلى الصفّ، إذ لا كهرباء في كليّة الفنون الجَميلة. تضع الضوء في الغرفة، فيتحلّق الطلاب حوله وحولها. ينير الضوء الوجوه بالتساوي، ولا تعود تعرف مَن فيهم الأستاذ ومَن فيهم الطالب.

كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تقلّصت المسافة التي تفصل عادة بين الأساتذة والطلاب. في قسم المسرح في كليّة الفنون الجميلة في فرن الشباك، يتناوب الأساتذة والطلاب على تأمين الإنارة: يستبدلون اللمبات المحروقة بلمبات جديدة، ويحملون معهم الأضواء التي تعمل على البطاريّات. خلال الحصص، يتحلّقون حول الأستاذ في الغرفة. في أوقات الفراغ، يفترشون قاعة الأساتذة. وفي معظم الوقت المتبقّي، يتحلّقون حول مدير القسم في مكتبه ليسعفوه في إنهاء الأمور الإدارية، إذ لا أمين سرّ يعينه عليها. المدير والأساتذة والطلاب كلهم مؤتمنون على المسرح.

تنتظر ماريا التفرّغ منذ العام 2016 عندما تعاقدت بالساعة لتدرّس المسرح في كلّية الفنون الجميلة. في تلك الفترة، كان عندها ترف الانتظار؛ فالاستقرار الماليّ والصحي والوظيفيّ الّذي يسعى إليه كلّ أستاذ متعاقد كان زوجها، وهو أستاذ متفرّغ في الجامعة اللبنانية، يؤمّنه لها ولعائلتهما.

مطلع العام 2020، مع بدء الأزمة المالية في لبنان وانهيار العملة المحليّة، ومعها القطاع العامّ، أصبحت الهشاشة التي تلحق بماريا تلحق بهما معًا. تطاردهما بسرعة كبيرة، ويركضان هربًا منها: "كيف بدي أوصل لآخر الشهر؟ بدنا نجيب دولارات ما بعرف من وين".

لم تعد ماريا تحسب حسابًا لراتب التعليم. تعيش حياتها كأنه غير موجود. تعلّم ببلاش. تبحث في المقابل عن مصادر دخل أخرى. قبل الأزمة، كانت أستاذة جامعية وممثّلة ومغنية. أمّا اليوم، فهي ممثّلة ومغنية وأستاذة جامعية. تسأل حالها مرارًا: "ليه بعدنا عم نجي؟ شو بعدنا عم نعمل؟ وين الرضا تبعي؟". تتعب مرّات في البحث عن أجوبة. وفي مرّات أخرى، تحضر الأجوبة أمامها على هيئة نساء يدخلن الصفّ واحدة تلو الأخرى.

كانت تدرّس مادّة لطلّاب الماجستير، وكان بينهم خمس أمّهات يكملن تعليمهنّ العالي. تأتي كلّ منهنّ مُسرعة. تخبرها كيف حضّرت الأكل بسرعة وأطعمت الأولاد "ركض بركض" لتصل إلى الجامعة على الوقت. هذا كلّه لكي يتابعن تخصّصهنّ بالمسرح.

في الفصل نفسه، كانت ماريا عضوًا في لجنة تقييم أطروحة لطالبة جاءت تناقش عملها البحثيّ وهي حبلى في الشهر الثامن، يرافقها زوجها الذي جلس بعيدًا في آخر القاعة ليحضر المناقشة. ناقشت الطالبة عملًا رائعًا. وقفت أمام لجنة مؤلفة من نساء ثلاث، وهي الرابعة، وبينهن طفل سيأتي قريبًا جدًا إلى العالم.

تسأل نفسها مرّة جديدة: ما الذي لا يزال يدفعها إلى تعليم المسرح مجانًا وسط أزمة اقتصادية حادّة؟ وما الذي يدفع هؤلاء النساء والطلاب بشكل عامّ إلى دراسة المسرح، إجازةً وماجستيرًا؟ "في شي كتير نضالي". بالرغم من الأزمة القاسية، أو ربّما بسببها، أو بفضلها حتّى، تعيش ماريا أحلى سنتَين من مسيرتها كأستاذة جامعية منذ نحو 7 سنوات. معقول؟! تشعر ماريا بحريّة أكبر منذ اشتداد الأزمة. تعلّم المسرح بلا رقابة وفقًا لرؤيتها الخاصّة لهذا الفنّ ولأساليب تعليمه ونقله إلى الآخرين. أصبح التعليم نوعًا من المقاومة. اكتسب معنى أكبر يتخطّى كونه وظيفة يمتهنها الإنسان لتكون مصدر دخل له. تعرف أنّ دورها في حياة هؤلاء الطلاب مهمّ جدًا، ويكتسب مع الوقت أهمية متعاظمة. أصبح أقرب إلى مهمّة: كيف تحافظ على نوعيّة التعليم وتشجّعهم، في الوقت نفسه، على الاستمرار؟ كيف تحفزّهم حتّى "يكَفّوا، يكَفّوا، يكَفّوا، ما يوقّفوا" ريثما تمرّ هذه المرحلة الصعبة؟

هذه ليست مهمّتها الوحيدة وسط الأزمة-الفوضى التي يشهدها البلد. مهمّة أخرى تجمعها هي والطلّاب تجاه المسرح، وتجاه المجتمع بطبيعة الحال، لأنّ المسرح لا يمارس إلا في قلب المجتمع وبحضوره. لا يمكن للمسرح أن يدرّس بطريقة نظرية أو أن يكون موضوعًا للبحوث والدراسات فحسب. ما لم يمارَس على الخشبة، فإنه يموت. يصبح بلا لزوم. يؤدي قسم المسرح في كلّية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية دورًا كبيرًا في الحفاظ على هذا الفنّ. معظم الجامعات الخاصة لم تعد تقدّم ضمن برامجها إجازة في المسرح، ومعظم الأهالي يرفضون الاستثمار بدفع قسط دراسي في جامعة خاصّة ليتخصّص أولادهم فيه. بعض الطلّاب يتخصّصون في المسرح بالسرّ من دون علم أهاليهم.

المسرح فنّ فقير، والناس يدرسونه ويمارسونه بدافع الشغف فقط. "ولا مرّة قدروا الناس يطلّعوا مصاري من المسرح الجدّي، مش من المسرح الترفيهي أو التجاري". كلّما افتقر البلد واشتدّت الأزمة، زادت الحاجة إلى المسرح. ومثلما لا يدرّ المسرح أموالًا طائلة، فلا تحتاج ممارسته إلى أموال طائلة أيضًا. من الممكن كتابة مسرحيّات وإعدادها في قلب الأزمة بلا أيّ مشكلة للتعبير عن شعور ما، أو للإضاءة على مشكلات ما، أو للاعتراض، أو لتسجيل موقف. من الممكن أداء العرض على الطريق، على السطح، وفي الملعب، وفي أيّ مكان. يكفي المسرح أن تكون له مساحة للتعبير لكي توجد المساحة للأداء.

تحضر ماريا كلّ عروض طلّابها، وهم أيضًا يحضرون العروض التي تعدّها أو تشارك فيها. يشجّعون بعضهم بعضًا أساتذةً وطلابًا. جميعهم شركاء في مسيرة واحدة ومأساة واحدة، ويجمعهم شغف واحد هو المسرح. لا يدرس أحد المسرح إذا كان لا يحبّه، والحبّ مهم. حبّ المسرح هو الذي يدفعها إلى الاستمرار في التعليم مجانًا ريثما يتمّ إقرار التفرّغ.

الحب مهم. صحيح، لكنه ليس كافيًا وحده. في نهاية الأمر، تحاول ماريا قدر الإمكان أن تحفّز نفسها. يحرّكها الدافع نفسه الذي يدفع الطلاب إلى الدراسة بشكل عام، ودراسة المسرح تحديدًا، وهو نفسه الذي يدفع الأمهات في صفّها إلى إطعام أولادهنّ بسرعة ليصلن إلى الجامعة على الوقت، والذي يدفع امرأة حبلى في شهرها الثامن إلى مناقشة أطروحتها قبل الولادة: أمل بأنّ الأشياء لن تبقى على حالها إلى الأبد. إذا قالوا لها إنّ التفرّغ مستحيل، لا اليوم ولا غدًا ولا في أي وقت، ستتوقّف عندها عن التعليم.

في الوقت الحالي، تستمرّ. تحاول قدر الإمكان أن تحفّز نفسها. ترغب في التعليم أيّامًا، ثم تنعدم عندها الرغبة. تبحث عن دافع. تجده ثم تضيّعه من جديد. تتحمّس لتدريس الطلاب إذا كانوا مجتهدين، وإذا كانوا غير مكترثين يفقدونها عزيمتها. تعيش حالًا من التخبّط لا تجد لها، في معظم الأحيان، إلا مخرجًا واحدًا: التطوّع. ليس في الجمعيات الخيرية أو المبادرات المحليّة، إنما حيث هي، في كليّة الفنون. "اعتبري حالك عم تعملي عمل خيري". تقول في نفسها إنّها صاحبة مهمّة: ما لم تعلّم هؤلاء الطلاب، طلاب الجامعة اللبنانية غير القادرين على الالتحاق بالجامعات الخاصة، من سيعلّمهم؟ تقول في نفسها إنّ البلد مأزوم ماليًا، وبما أنّها غير قادرة على مساعدة الآخرين ماليًا، فسيكون التعليم هو مساهمتها وسط هذه الجلبة كلها.

عندما تفكّر ماريا في وضعها كأستاذة متعاقدة على هذا النحو، تعلّم بفرح أكبر وبتأفّف أقل: "متل الأم تيريزا".

التقيتُ نللي حبيقة يوم الجمعة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في مقهى على الطريق العام في جلّ الديب. تحدّثنا ثلاث ساعات عن عملها أستاذة متعاقدة في كليّة الهندسة - الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، حيث تدرّس هندسة الكيمياء الصناعية والبتروكيمياء. تحدَّثنا عن عودتها من فرنسا إلى لبنان بعد سنوات من الدراسة والعمل، ثم التقطت لها صورًا فوريّة.

تستيقظ نللي عند الساعة السادسة صباحًا وتبدأ فورًا بالركض. تجهّز نفسها وتنطلق. تمضي وقتًا في زحمة السير على الطريق من بيتها إلى الجامعة اللبنانية. تدرّس موادها في الجامعة اللبنانية من الثامنة حتى الثانية عشرة ظهرًا. تمضي وقتًا في زحمة السير مجدّدًا من الجامعة إلى بيتها. تعود إلى البيت. تتناول طعام الغداء بسرعة. تنطلق مرّة أخرى. تمضي وقتًا في زحمة السير من بيتها إلى الجامعة. تدرّس في جامعة خاصة لغاية السادسة مساءً. تعود إلى بيتها. تحضّر المواد لحصص اليوم التالي. تصحّح الامتحانات. تحضّر غيرها. تحدّث بعض المواد وفقًا لأجدد الدراسات العلمية. ترتّب بيتها لأنها لا تستطيع العمل والعيش فيه وسط الفوضى.

إنّها نهاية الأسبوع. تعمل على الأبحاث التي تشرف عليها أو تشارك فيها. تغفو من التعب عند الساعة الثامنة. في اليوم التالي، تستيقظ عند الساعة السادسة صباحًا. تعلّم وتقود سيارتها وتعود إلى البيت وتصحّح وتحضّر وترتّب، وتمضي الأيام ركضًا بركض منذ العام 2016.

عندما كانت تعمل وتعيش في فرنسا، علمت بوجود وظيفة شاغرة في كلية الهندسة في رومية عام 2015. كانت تعتقد أنّ السبيل الوحيد للتعليم في الجامعة اللبنانية هو الاعتماد على الوساطة الحزبية أو الطائفية. لم تكن تريد أن تسلك هذه الطريق. لذا، قرّرت أن تقدّم طلبًا من دون مراجعة أي جهة، ومن دون التعويل على حصولها على الفرصة. "قلت لحالي تَـ الواحد يريّح ضميرو، وتَما إندم إنو ما قدّمت، بقدّم بكل الأحوال". تكفّل يومها والدها بتحضير الملفّ وإيداعه شخصيًّا العمادة.

في شهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه، كانت في زيارة للبنان لحضور حفل زفاف أختها. وسط زحمة التحضير للعرس، خطر لها أن تطالع ملفّ الرسائل غير المرغوب فيها في بريدها الإلكتروني، لتجد رسالة من الكليّة وصلتها قبل عشرة أيّام.

تنصّ الرسالة على أنّ موعد المقابلة في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر 2015؛ اليوم نفسه، بعد ساعة أو ساعتين. اتصلت بالإدارة لتحاول تأجيل الموعد، لكنّها لم تنجح في التواصل معها. قرّرت أن تحضر المقابلة في كل الأحوال، وقدّمت لأعضاء اللجنة الفاحصة أعمالها البحثيّة والنتائج التي توصلت إليها لتُفاجأ بردّهم الإيجابي. بلّغوها على الفور بقبولها لملء الشغور. بعد أشهر قليلة، في ربيع العام 2016، كانت نللي قد انتقلت من فرنسا إلى لبنان لتصبح أستاذة متعاقدة في الجامعة اللبنانية، وليبدأ ما تسمّيه الجهاد اليومي.

ليست وحدها من يجاهد. كل الأساتذة متعبون. كلّ العاملين والموظّفين في كل القطاعات متعبون أيضًا، لكنّ جهادها يرافقه شعور متواصل بالظلم كموسيقى تصويرية لشريط حياتها اليومية؛ ففي السنة الأكاديمية الواحدة، مثلًا، يدرّس الأستاذ المتفرّغ في الجامعة اللبنانية 250 ساعة. أمّا نللي، ولأنها لا تزال متعاقدة، فهي تدرّس 300 ساعة في الفصل الواحد، أي 600 ساعة في السنة الأكاديمية، توزّعها على 3 جامعات، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الساعات المتوجّبة قانونًا على المتفرّغين في الجامعة اللبنانية.

لا تقسّم ساعاتها فحسب. تقسّم نفسها. ووسط هذا التفتيت كله، طاقة مهدورة على الطرقات من جامعة إلى أخرى، وطاقة مهدورة من جرّاء التواصل مع ثلاث إدارات مختلفة، وطاقة تصرفها في البحث المتواصل عن دافع للاستمرار.

تحتاج نللي إلى طاقة إضافية تصرفها في مقاومة اليأس، وفي تذكير نفسها بشكل مستمرّ بأنّ عدم تفرّغها ليس مرتبطًا بالكفاءة أو المثابرة أو غيرها من المعايير المهنيّة والأكاديمية، إنما بقرار وزاريّ. تذكّر نفسها باستمرار بأنّ لديها كفاءة، وأنّ عدد الموادّ التي توكلها الجامعات إليها، سواء الجامعة اللبنانية أو الجامعات الخاصة، يزداد سنة بعد أخرى، وأنّ الأبحاث التي تقوم بها تلقى اهتمامًا عاليًا، سواء في الخارج أو في لبنان. تجاهد - كغيرها من الأساتذة المتعاقدين- لكي لا تشعر بأنّها أدنى شأنًا من غيرها، وخصوصًا الأساتذة المتفرّغين.

تجاهد لتذكّر نفسها بالأولويّات التي وضعتها في الميزان يوم قرّرت العودة من فرنسا إلى لبنان للتعليم في الجامعة اللبنانية. تصرف طاقة في البحث الدائم عن الدوافع، عن الأشياء الصغيرة التي تجعل مشوارها أقلّ مشقّة. لو لم تكن تحبّ التعليم - وهي تحبّه جدًّا - لما تمكّنت من متابعة العمل وسط هذه الظروف القاسية. تبحث عن إيجابيّات للتعاقد. تفكّر في الرتابة، وفي أن التعليم في مؤسسة واحدة، كحال المتفرّغين، ربما يحول دون تقدّم الأستاذ مهنيًّا وعلميًّا. "ما بعرف، أنا ما مجرّبة التفرّغ... بس إنو الواحد بعزّي حاله".

تراكم التعب منذ سبع سنوات. تطويه سنة بعد سنة كأمتعة تضيفها إلى الحمل الذي كانت تحمله على كتفها قبل الأزمة. صحيح أنّ الأزمة قاسية جدًا على الجميع، على الأساتذة المتفرغين والأساتذة في الملاك أيضًا، وعلى موظفي القطاع العام كافّة، لكنّ أزمة الأساتذة المتعاقدين أعتق من الأزمة المستجدّة. "فوق الحمل اللي حاملينو طلعلنا حمل زيادة. الفرق إنو غيرنا عم يحمل الحمل هلق عن جديد".

تعيش منذ انتقالها إلى لبنان بلا أي شكل من أشكال الاستقرار المادّي أو المعنويّ؛ بلا ضمان اجتماعي وصحي، ومن دون القدرة على استشراف المستقبل أو التخطيط له حتّى. هي، كغيرها من الأساتذة المتعاقدين، متأزّمة قبل الأزمة.

في الحقيقة، لم تكن الأزمة التي بدأت عام 2019 أكبر ضربة لها، بل خسارة معركة إقرار التفرّغ التي خاضها المتعاقدون عام 2021. اعتقدت نللي، كغيرها من الأساتذة، أنّها اقتربت جدًّا من تحقيق هدفها، لكنّ التفرّغ لم يقرّ، وعدد كبير منهم أصيب بخيبة مدمّرة، كأنّ الأمل بالتفرّغ ضاع كله منهم: "ضربة كبيرة، من بعدها كتار فلّوا، قلال اللي ضاينوا".

نللي واحدة من "القلال اللي ضاينوا". في بقائها في لبنان، تضطر إلى الإجابة عن أسئلة كثيرة: "ليه بعدك بالجامعة اللبنانية؟ ليه بعدك بالتعليم؟ ليه بعدك بلبنان؟". تخبئ نللي تحت لسانها إجابة لكلِّ هذه الأسئلة. لا تشاركها مع الجميع، فقد لا يكونون كلهم بالضرورة قادرين على فهم الأسباب التي تدفعها إلى اتخاذ هذه القرارات كلّها، لكنّها تعرفها جيّدًا: "بوجّعلي قلبي إنّي كبّ بالزبالة كل شي عملتو من الـ2016 لليوم". لا تريد أن ترحل وترمي وراءها كلّ هذا الاستثمار في التعليم في لبنان على مدى السنوات السبع الماضية؛ فقد تمكّنت في هذه الفترة القصيرة من مراكمة خبرة كبيرة وتعليم موادّ كثيرة تُضاف إلى رصيدها سنة أكاديمية بعد سنة، ومن نسج شبكة علاقات مع العاملين والمعنيّين في مجال عملها، وتمكّنت أيضًا من الاستمرار في العمل على إعداد البحوث، في لبنان وفي الخارج.

الجامعة أيضًا توجع قلبها، طلابًا وأساتذة. يوجعها قلبها على نفسها وعليهم، لكنها في الوقت نفسه تجد سعادة ما في العمل في الجامعة اللبنانية تحديدًا. تشعر بانتماء أكبر إلى الجامعة اللبنانية مقارنة بالجامعات الأخرى، بالرغم من أنّها لم تعطِها أيّ فرصة لتنمية شعورها هذا. بسبب وضعها كأستاذة متعاقدة واضطرارها إلى العمل في مؤسسات أخرى، لا تتسنّى لها فرصة تمضية وقت أطول في الجامعة ونسج العلاقات مع زملائها أو حتى تخصيص وقت لاستقبال الطلاب في مكتبها، لأنها ببساطة لا تملك مكتبًا، أو كرسيًا حتى، لتقوم بوظيفتها في متابعة الطلاب.

يوجعها أن تنتظر التفرغ سبع سنوات، تركض فيها ليلًا نهارًا، ليأتي مَن يقول لها وسط هذا كلّه: "نللي! حَمدِالله ما تفرّغتي!". هذه هي الخَيبة: الشعور بأنّك ربما لم تعد تريد ما أنت ساعٍ إليه، أن يأتي من يقول لك -بجملة واحدة من ثلاث كلمات تبدأ باسمك كمحاولة للتشديد على أهميّة ما سيأتي- أنّك محظوظ لأنك لم تنل حقًّا من حقوقك.